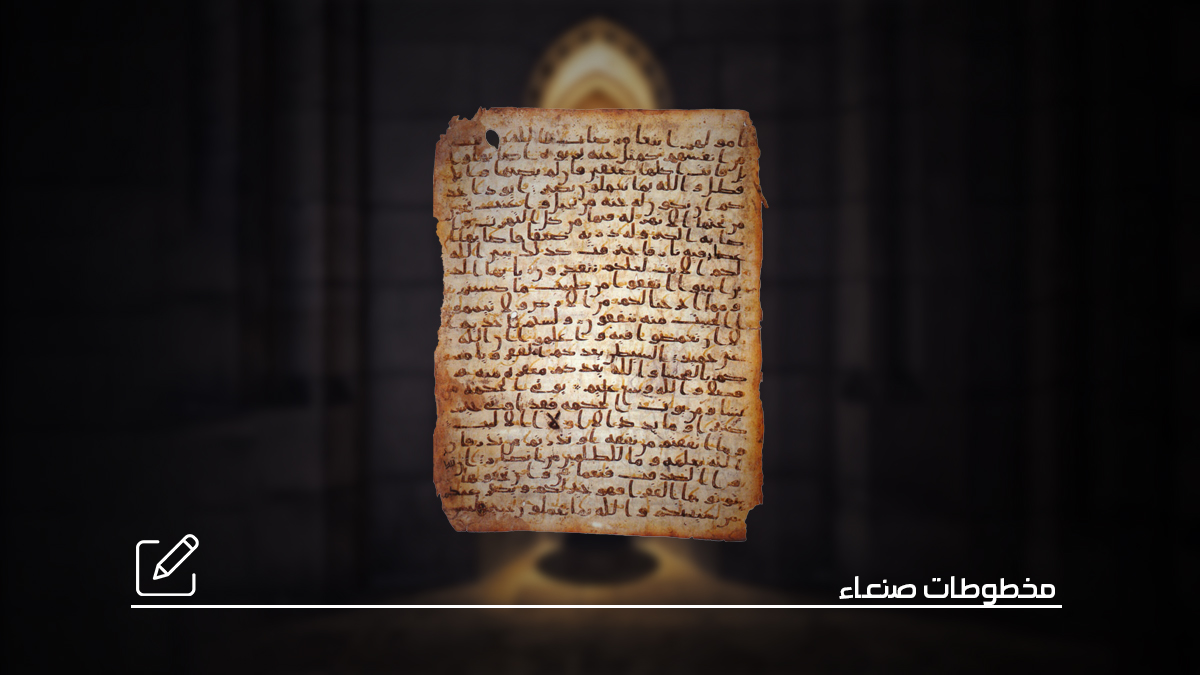

شكَّل اكتشاف مخطوطات صنعاء القرآنية القديمة، في سبعينيات القرن العشرين، حدثاً علمياً بالغ الأهمية في دراسة تاريخ النص القرآني؛ إذ عُثر على آلاف الرقاع والمخطوطات القرآنية، ضمن مكتشفات جامع صنعاء الكبير، عام 1972، في أثناء أعمال الترميم. من بين هذه المخطوطات مخطوط فريد يُعرف بـالرقيم الصنعاني (صنعاء 1)، وهو مخطوط باليمبست (أي أعيد الكتابة عليه بعد محو نص سابق)(1).

تظهر في هذا الرقيم طبقتان من النص القرآني:

نص علوي (متأخر)، ونص سفلي (أقدم) جرى محوه ثم كُتب فوقه النص الجديد.

وقد تبيَّن للباحثين -باستخدام الأشعة فوق البنفسجية وتقنيات تحليل الصور- أنّ النص السفلي يحتوي على اختلافات مهمة مقارنةً بمصحف عثمان المعياري. ليس فقط في رسم بعض الكلمات أو تهجيتها، بل حتى في ترتيب السور؛ إذ اتضح أنّ ترتيب السور في النص السفلي لا يطابق أي ترتيب معروف للمصاحف اليوم(2).

جمع القرآن

أثار هذا الكشف جدلاً حول تطور جمع القرآن ونقل نصه في بدايات الإسلام، وطرح أسئلة حول ما إذا كان ترتيب السور وتنقيط الكلمات قد استقر بصورة نهائية في عهد متأخر عن فترة نزول الوحي.

وأجرى باحثون غربيون وعرب دراسات مستفيضة على مخطوطات صنعاء، منهم غيرد بوين (Gerd Puin)، الذي لفت الانتباه إلى القراءات والرسم المختلف في هذه المخطوطات. وكذلك قدم الباحثان بهنام صادقي ومحسن جودارزي (Sadeghi & Goudarzi)، دراسة رائدة عام 2012، نشرت في مجلة "دير إسلام" الألمانية، أعادا فيها بناء ما أمكن من النص السفلي للمخطوط، ومقارنته بالرسم القياسي. وتوصَّلت هذه الدراسة إلى نتائج بالغة الأهمية؛ منها أنّ جمع أجزاء السور وترتيبها في المصحف تمَّ قبل عهد الخليفة عثمان على الأرجح. فقد لاحظ الباحثان أنّ النص السفلي يحتوي على مقاطع قرآنية مرتبة ضمن سور بشكل مختلف، مما يدل على أنّ عملية تكوين السور (أي ضم الآيات في سور وإقرار تسلسلها النهائي)، ربما حدثت في وقت سابق لما ترويه بعض الروايات التقليدية عن الجمع العثماني.

بعبارة أخرى، تشير المقارنة بين النص السفلي في صنعاء والمصحف القياسي، إلى أنّ بنية النص القرآني مرَّت بمراحل تحرير وجمع تدريجية خلال حياة النبي، أو في عهد مبكر جداً بعد وفاته، وليس فقط في زمن عثمان بن عفان. وقد وصف صادقي هذا المخطوط بأنّه "أهم وثيقة موجودة حالياً لتاريخ القرآن المبكر"؛ إذ يمثل نسخة من تقليد نصي مغاير قليلاً عن النص العثماني، مما يوفر نافذة فريدة على حالة القرآن في طور ما قبل النسخة الموحَّدة(3).

إحدى أبرز الخصائص التي كشفتها مخطوطات صنعاء هي التباينات اللغوية؛ فعلى سبيل المثال، وُجدت كلمات مرسومة بطريقة إملائية مختلفة، كاختلافات في إثبات الألف أو حذفها، مقارنة بالرسم العثماني القياسي. كما خلت هذه المخطوطات القديمة تماماً من علامات الإعراب والتنقيط، ما يعني أنّ القارئ الأول كان يعتمد على حفظه وفهمه للسياق، لتمييز الحروف والكلمات المتشابهة رسماً.

ولعل هذا يسلِّط الضوء على "جدلية البناء اللغوي والسياق التاريخي" لتدوين القرآن؛ إذ يظهر النص القرآني في هذه المرحلة المبكرة بوصفه بنية نصية مفتوحة نسبياً لاحتمالات قراءة متعددة، وكان السياق وقراء الصحابة هم الضمان لفهم المراد الصحيح. وقد يعكس اختلاف رسم بعض الكلمات لهجات القبائل، أو اجتهادات كتاب الوحي الأوائل، في ظل غياب معايير إملائية موحدة آنذاك. كما قد تحمل بعض الاختلافات دلالات تفسيرية، فمثلاً إذا وُجدت زيادة أو نقص حرف في كلمة، فقد يشير ذلك إلى طبقة تفسيرية أضافها الناسخ، أو إلى تطور في طريقة النطق.

ترتيب السور

أبرزت دراسات (صنعاء 1)، أيضاً، دور السياق التاريخي في تشكيل ترتيب بعض السور، فالنص السفلي للمخطوط يظهر ترتيباً للسور لا يماثل الترتيب الحالي، ولا ما روي عن مصحف ابن مسعود أو أُبيّ بن كعب، ما يوحي بأنّ فكرة وجود ترتيب واحد ونهائي، ربما تبلورت على مراحل. وكل هذا يُعزِّز الفرضية القائلة بأنّ ترتيب السور اجتهادي، وليس توقيفياً عند كثير من العلماء.

كما أنّ وجود سورة أو أجزاء سورة في المخطوط السفلي، بترتيب مختلف، يدل على أنّ جمع القرآن مرَّ بمرحلة تمَّ فيها ضم الوحدات النصية الأقصر إلى سور أطول لاحقاً. وقد أشار صادقي وكودرزاده إلى أنّ مقارنة المخطوطات القديمة بالقرآن الحالي سمحت بحسم جدل تاريخي حول زمن جمع السور، فبينما ذهب البعض إلى أنّه تمَّ في عهد عثمان نحو سنة 30هـ، تشير أدلة المخطوط إلى أنّ جمع السور سبق ذلك العهد(4).

ومن الجوانب التقنية المثيرة للاهتمام أيضاً، نتائج تحليل الكربون المشعّ لرقائق المخطوطات؛ إذ أجريت فحوص، بتاريخ 2007، على عينات من ورق المخطوط السفلي، وجاءت النتائج لتقدِّر عمر الرق بما يقع بين 578م و669م بنسبة ثقة 95%(5). بل إن بعض أوراق المخطوط أعطت تاريخاً أقدم (حتى بدايات القرن السادس الميلادي)، ممّا قد يشير إلى إعادة استخدام الرقوق القديمة، أو إلى وجود فروق في تركيبة العينات. لكن على أي حال، تأكّد أنّ هذه المخطوطات تعود إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري، أي إلى حقبة قريبة جداً من فترة نزول القرآن وجمعه الأول.

كل هذه النتائج قد تعني أنّنا أمام شاهد نصي تاريخي مباشر، يقارب عمره أربعة عشر قرناً، وينقل إلينا صورة عن القرآن في مراحله الأولى، قبل اكتمال صيغته النهائية المتداولة اليوم.

وقد يكون هذا الكشف مؤشراً على وجود "نُسخ قرآنية" مبكرة موازية للنص القياسي، لكنها اندثرت مع الوقت، بعدما أقرَّ المسلمون نص المصحف العثماني.

محاولة للفهم

ليس المقصود من عرض هذه النتائج التشكيك في القرآن، ذلك أنّ الاختلافات المكتشفة لا تمس جوهر القرآن ولا مضمونه، بل هي فروق رسم وقراءات ضمن نطاق ما هو ثابت بالتواتر؛ لكن النتائج تؤكد أنّ القراءة القرآنية تعددية منذ بدايتها، من خلال القراءات السبع أو العشر المتواترة، وما المخطوط الصنعاني إلا شاهد على بعض هذه التعددية النصية المشروعة، ضمن الإطار القرائي القديم. كما تؤكد تلك المخطوطات الكيفية التي انفتح من خلالها النص على الأفهام المختلفة، بوصفه خطاباً يتماهى مع لغة المتلقي ومعارفه.

ويمكن القول إنّ جدلية البناء اللغوي والسياق التاريخي التي تبرزها مخطوطات صنعاء، تتجلى في أسئلة، مثل: كيف أثر غياب الشكل والتنقيط في فهم النص في صدر الإسلام؟ وكيف تفاعل الصحابة مع نص يحتمل أكثر من قراءة قبل ضبطه النهائي؟ وهل كان ترتيب السور اجتهاداً بشرياً منظَّماً في عقود الإسلام الأولى؟

تعطي مخطوطات صنعاء إشارات إلى أنّ المسلمين الأوائل تعاملوا مع القرآن بنص أقل تقنيناً في رسومه وترتيبه، واعتمدوا بشكل أكبر على الحفظ الجمعي والسياق في تلاوته. ومع الزمن، ومع مشاريع الجمع والتنقيط والتشكيل، انتقلنا إلى نص موحَّد مضبوط كما بين أيدينا. هذه العملية لم تنتقص من قدسية النص، بل حافظت على محتواه، مع تحسين وصوله وفهمه للأجيال اللاحقة.

وختاماً، فإنّ مخطوطات صنعاء القرآنية تطرح أسئلة ثرية حول تاريخ القرآن المبكّر، مؤكدةً أهمية دراسة البناء اللغوي للنص في سياقه التاريخي، لفهم عملية تطور تدوينه. ذلك أنّ النص القرآني، كخطاب، لم ينزل مطبوعاً في مصحف دفعة واحدة، بل مرَّ بمرحلة انتقال من الشفاهية إلى الكتابية، ومن التنوع اللهجي إلى الرسم الموحد.

ويمكن القول إنّ هذه المخطوطات لا تشكك في أصل النص القرآني، لكنّها تلقي الضوء على الجهد البشري المبذول في حفظه ونقله، إلى أن استقرَّ بصيغته النهائية.

الهوامش

1- Behnam Sadeghi, Mohsen Goudarzi: Ṣan‘ā’ 1 and the Origins of the Qur’ān, March 2012Der Islam 87(1-2):1-129. Pp.8-9.

2 - Cellard, Éléonore: "The Ṣanʿāʾ Palimpsest: Materializing the Codices". Journal of Near Eastern Studies. 80 (1): 1–30. doi:10.1086/713473. S2CID 233228467.

3 - Behnam Sadeghi, Mohsen Goudarzi: op, cit., pp.37-39

4 - Ibid., p.40

5 - Sadeghi, Behnam; Bergmann, Uwe (2010). "The Codex of a Companion of the Prophet and the Qurʾān of the Prophet". Arabica. 57 (4). Leiden: Brill Publishers, p. 348.